こんにちは。KEC茨木本校2230です。

高3高卒の皆さんへのお知らせです。

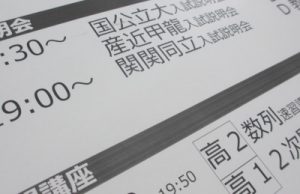

◆イベント案内◆

受験本科コース後期開講は9/7(木)です。

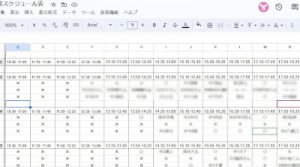

時間割等は前学期と同様ですが,共通テストメインで攻める国公立志望者などで受講講座を再考すべき人もいるのでは。今月中に相談ください。

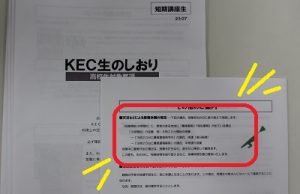

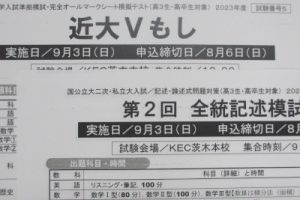

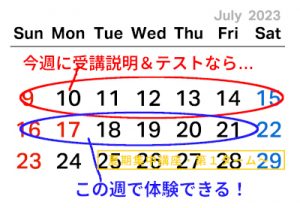

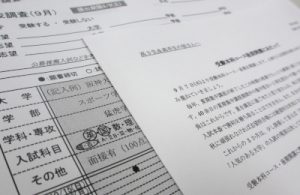

模試など今後の予定も含め,案内書を皆さんの個人ファイルへ入れましたので確認願います。

現時点での志望校について,調査票(同封)を9月上旬に回収します。

◆いざ過去問に挑戦◆

夏期講座までの学習は「インプット」がメインでしたが,習得したはずの知識や技術を正しく相応しく引き出して使える「アウトプット」を増やしていきましょう。

各自がすること,すれはズバリ,過去問です。

志望校の出題傾向や難易度,時間配分などは自分の体験が一番です。また,今の実力とのギャップを見極めて何をどの程度やるべきか,具体的な学習方針も測れます。もっと言えば,その志望校は本当に受験していいのかってこともシビアに判断する材料になります。

具体的な過去問活用法については,案内書を確認ください。