こんにちは。茨木本校2230です。

大学入試は秋の推薦入試真只中。

今後はセンター試験,私大前期・中期,

国公立大前期,,,と2月3月まで続きます。

受験プランはもちろん,受験生にもいくつかのタイプが。

ここでは,私大国公立大といった枠組みではなく,

入試時期と○×の組み合わせで考えてみます。

■秋で完結!優等生組

指定校ですーっと進学先が決まった人や,

推薦入試で本命1本釣りって人です。

指定校を取ることができるためには,日頃の行い,

つまりは高校での成績を上位キープできたということ。

真面目に取り組んだ甲斐ありましたね。

進学先でもコツコツと日々努力を忘れないでください。

■秋は安全校確保!ステップアップ狙い組

推薦入試では妥当校をしっかりと抑えることができ,

2月入試へは憧れの大学に絞って調整できますね。

上り調子の勢いよろしく,明るい気分で乗り切れそう。

■秋で凹んだ!リベンジ組第1班

憧れ本命に挑戦したけれど,想定内✕だった人。

あわよくば,といった期待をしすぎていないといえど,

ああやっぱり,,,はショックです。

今の自分に何が足りていませんか。

次回も同じ取り組み方ではイケマセン。

詰めの甘さを噛みしめつつ,2ヶ月後まで自力を蓄えましょう。

■秋で凹んだ!リベンジ組第2班

きっといけてる,だってあの子より私の方が高校ランク上やし,,

なんて気楽に構えてたら逆にアタシが不合格,って人。

大学入試は出身校に関係ないのよ実力つけな,

って再三申し上げた台詞が今頃身に凍む寒空ですね。

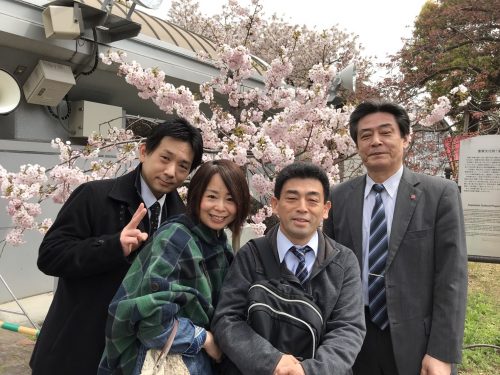

クヨクヨなんてしてられません。同じKEC生が合格してるなら,

同じノウハウを身につけたはずの自分ができないはずない。

練習量を増やし,取り組み方を改善して,リベンジを果たそう。

■秋とは無縁!私の番は年明けから組

合否の報告を小耳に,俺には関係ねえって人。

センター試験や私大前期こそが前哨戦となります。

受験回数が少なめな人も多いでしょうが,

いきなり本命を迎えず,まずは練習がてら安全校を1発かまして

入試本番の雰囲気を経験しておくことをお勧めします。

■番外編!おいお過去問これからってのんびり組

夏開けからは毎週過去演習だよ,,,を無視した人。

まだ実力が,,?いつまでも待てません。試験日は迫ってます。

過去問やれば,自分の弱点がわかる。受験すべきかわかる。

もう逃げてられません。今月中に3セット実行すること。

大学受験は長期戦に。

その時々での調子も異なるでしょうし,過去問の出来具合が

そのまま合否に結びつくとは限りません。

上手くいけばラッキー,ダメでもあっさり次のプランへ進めるよう

いくつかの選択肢を前もって考慮しておくことをお勧めします。

あとになって悩むのは,士気に影響を与えますよ。

「もしもプラン」の相談はKEC事務局まで。