こんにちは。KECの塾・予備校部門,高槻本校の数学・理科担当の川渕です。

夏期集中講座も終了し,いよいよ9月8日(月)から,本科授業を再開します。

9月8日(月)といえば,早朝に皆既月食が観測できるそうです。

この日は私が担当している中3理科の授業があり,天体の学習をする予定なので,楽しみにしています。

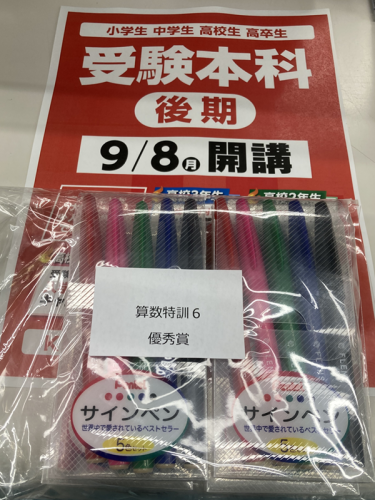

夏期集中講座では,みんな頑張りました。

小学生の皆さんは,FLENSカップという,タブレットを使った計算の全国大会に参加していたのですが,高槻本校の小学6年生は優秀賞として表彰されました。

頂いた記念品は,順次,渡しています。

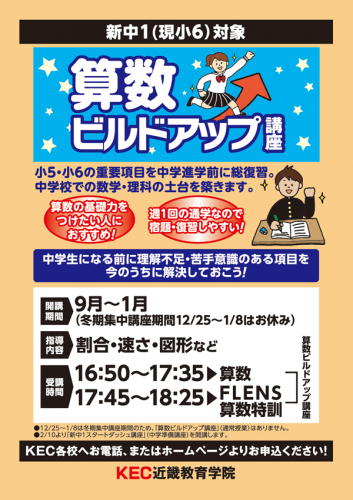

ところで,本科授業の開講にあわせ,9月から新たに開講するのが算数ビルドアップ講座。

現小学6年生の皆さまを対象に,数学・理科の基礎となる算数力を身につける講座です。

週1回のペースで,無理なく受講できます。

高槻本校では,毎週木曜日に実施予定なので,初回の授業は,9月11日(木)です。

授業は,中学数学,高校数学,中学理科,高校物理を担当する川渕が担当します。

※ちなみに,川渕は夏期集中講座中にメンサの会員カードを貰いました。

算数力が理系科目の資本となるので,ぜひ、この機会に鍛えておきましょう。

*********************************

■合格体験談・総集編はこちら

■KEC高槻本校公式サイトはこちら

■各種イベントのお申し込みはこちら

■アシスタントブログの総集編はこちら

■動画をふくむブログの総集編はこちら

■プリントをふくむブログの総集編はこちら