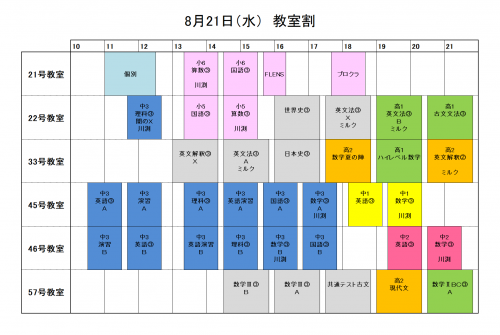

こんにちは。KECの塾・予備校部門,高槻本校の数学・理科担当の川渕です。

私の妻は大学や予備校で国語の非常勤講師をしています。

KECでは,高槻本校の他に石山本校や枚方本校,山田本校でも授業を担当しています。

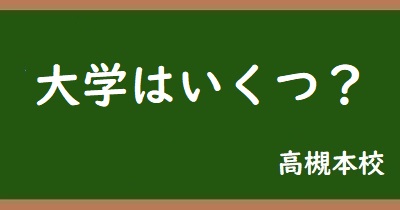

その関係で,毎週,妻は滋賀県に通っているのですが,先日,家で「そういえば,滋賀に大学っていくつあるんだろう・・・」という話になりました。

立命館大学や龍谷大学が滋賀にキャンパスを持っていますが,それは抜きにして,滋賀に本部を置く大学がいくつあるか,みなさん,わかりますか?

※短大や大学校は除く

※2022年4月現在

正解は・・・

・・・

・・・

・・・

9校でした。

内訳は以下の通りです。

※50音順です。

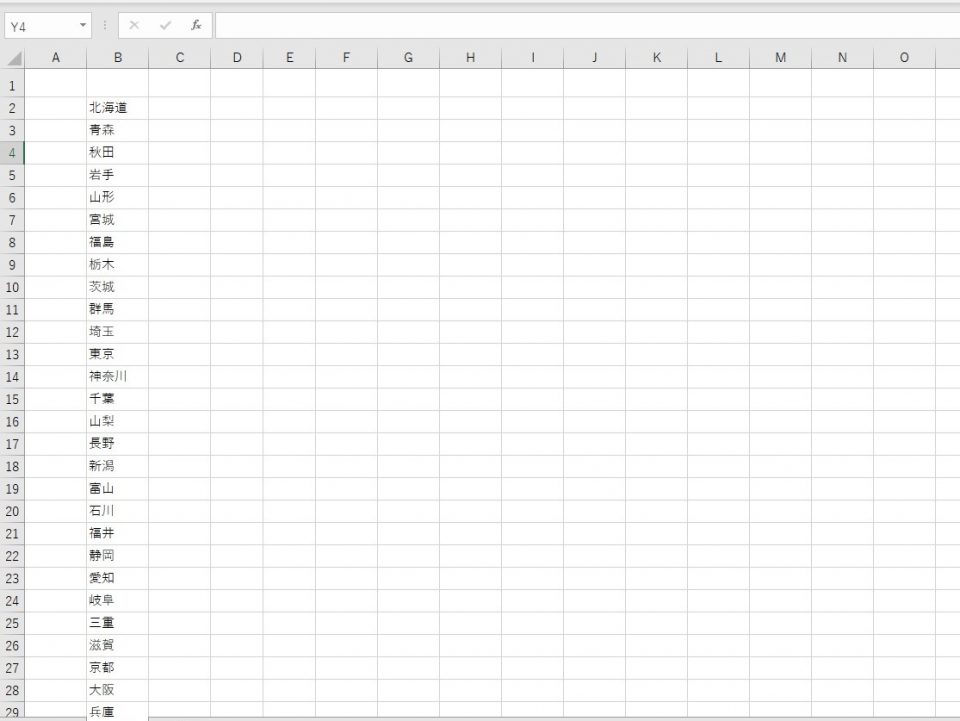

■滋賀の大学一覧

滋賀の国公立大学 3校

1.滋賀大学

2.滋賀医科大学

3.滋賀県立大学

滋賀の私立大学 6校

1.成安造形大学

2.聖泉大学

3.長浜バイオ大学

4.びわこ学院大学

5.びわこ成蹊スポーツ大学

6.びわこリハビリテーション専門職大学

「びわこ」と名乗る大学が3つもあるのが滋賀らしいですね。

ところで,大学が多いイメージがある近畿の府県といえば京都府。

「京都の大学って,全部言える?」と川渕家では盛り上がりました。

皆さんは,わかりますでしょうか?

正解は・・・

・・・

・・・

・・・

33校でした。

内訳は以下の通りです。

■京都の大学一覧

京都の国公立大学 7校

1.京都大学

2.京都教育大学

3.京都工芸繊維大学

4.京都市立芸術大学

5.京都府立大学

6.京都府立医科大学

7.福知山公立大学

京都の私立大学 26校

1.大谷大学

2.京都医療科学大学

3.京都外国語大学

4.京都華頂大学

5.京都看護大学

6.京都芸術大学

7.京都光華女子大学

8.京都産業大学

9.京都女子大学

10.京都精華大学

11.京都先端科学大学

12.京都橘大学

13.京都ノートルダム女子大学

14.京都美術工芸大学

15.京都文教大学

16.京都薬科大学

17.嵯峨美術大学

18.種智院大学

19.同志社大学

20.同志社女子大学

21.花園大学

22.佛教大学

23.平安女学院大学

24.明治国際医療大学

25.立命館大学

26.龍谷大学

さすが京都府,数が多いですね。

滋賀県の人口が約140万人に対し,京都府の人口は約255万人。

滋賀と比べて人口は約1.8倍ですが,大学の数は約3.7倍もあります。

妻も私も正解にたどり着けませんでした。

京都も大学は多いですが,近畿圏で最も人口が多い府県は大阪府(約878万人)。

大学の数も,多そうですね。

大阪の大学を全部言える人は,なかなかな大学マニア(?)だと思うのですが,皆さま,いくつ知っていますか?

正解は・・・

・・・

・・・

・・・

なんと,56校もあります。

内訳は以下の通りです。

■大阪の大学一覧

大阪の国公立大学 3校

1.大阪大学

2.大阪教育大学

3.大阪公立大学

大阪の私立大学 53校

1.藍野大学

2.追手門学院大学

3.大阪青山大学

4.大阪医科薬科大学

5.大阪大谷大学

6.大阪音楽大学

7.大阪学院大学

8.大阪河﨑リハビリテーション大学

9.大阪観光大学

10.大阪経済大学

11.大阪経済法科大学

12.大阪芸術大学

13.大阪工業大学

14.大阪国際大学

15.大阪国際工科専門職大学

16.大阪産業大学

17.大阪歯科大学

18.大阪樟蔭女子大学

19.大阪商業大学

20.大阪女学院大学

21.大阪信愛学院大学

22.大阪成蹊大学

23.大阪総合保育大学

24.大阪体育大学

25.大阪電気通信大学

26.大阪人間科学大学

27.大阪物療大学

28.大阪保健医療大学

29.大阪行岡医療大学

30.関西医科大学

31.関西医療大学

32.関西外国語大学

33.関西大学

34.関西福祉科学大学

35.近畿大学

36.滋慶医療科学大学

37.四條畷学園大学

38.四天王寺大学

39.摂南大学

40.千里金蘭大学

41.相愛大学

42.太成学院大学

43.宝塚大学

44.帝塚山学院大学

45.常磐会学園大学

46.梅花女子大学

47.羽衣国際大学

48.阪南大学

49.東大阪大学

50.桃山学院大学

51.桃山学院教育大学

52.森ノ宮医療大学

53.大和大学

さすが大阪府,滋賀や京都よりも数が大幅に多いですね。

ただし,人口10万人当たりの大学数でいうと,

滋賀県:約0.64,京都府:約1.29,大阪府:約0.60

という感じで,京都府が圧倒的に多くなっています。

こうして列挙してみると,大学って結構たくさんあります。

それぞれの大学にいろんな学部があり,いろんな研究室があります。

大学でどんなことが学べるのか,ぜひ,みなさん,調べてみてください。

大学受験では,学部学科を決めて受験することになります。

大学で学んだことが将来の仕事にもつながるので,きちんと調べなければなりません。

いろんな分野があるので,場合によっては,学部名のイメージとは違う勉強をすることがあります。

ちなみに,私は工学部の電気情報系に進んだのですが,離散数学の研究室に入ったので,実は,実験をほとんどしたことがありません。

このブログでたまに白衣を着て実験していますが,あれは,単なるコスプレです。

研究室で着ることがなかったので,KECで着ています。

※「背中を押してみると」より

※写真ではアシスタントに押してもらっていますが,リハーサルの時は妻に押してもらいました。

そういうこともあるので(?),大学についていろいろ調べておきましょう。

■KEC高槻本校の合格体験談・総集編はこちら

■KEC高槻本校の公式サイトはこちら