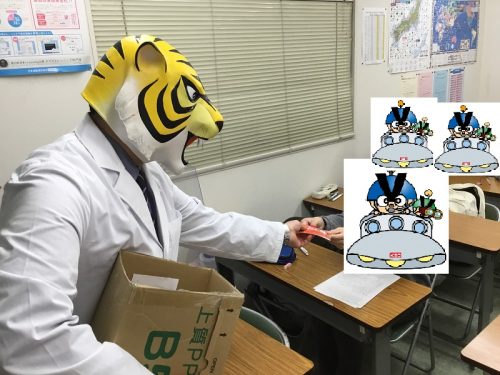

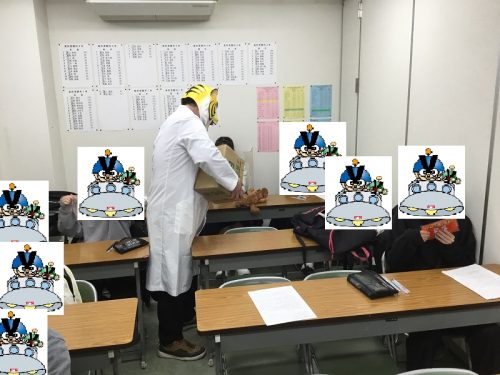

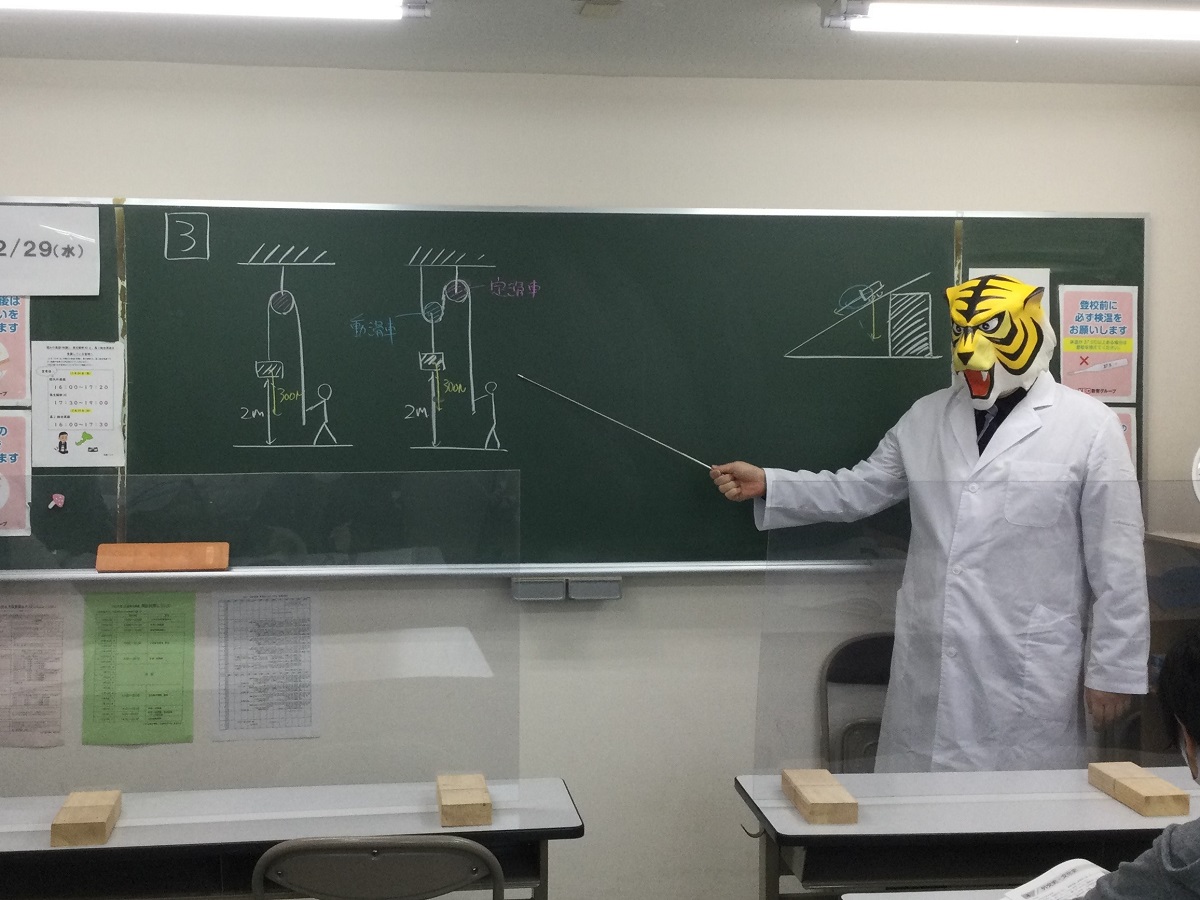

こんにちは。KECの塾・予備校部門,高槻本校のお祭り担当の???です。

産近龍や私立高校の合格報告が続々と届いています。

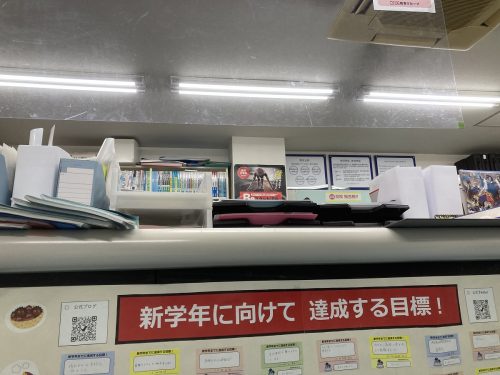

そんな中,新年度に向けて,次の受験生になる塾生たちの目標シートを掲示しました。

今回のテーマは「秋」です。

さて,この目標シート。

高槻本校に入ってすぐのカウンターのところに掲示しています。

カウンターの上には,コロナ対策のために透明な塩ビ板を設置しています。

塩ビ板は,事務所だけでなく教室にもおいています。

教室の場合,チョークの粉で板が汚れがち。

そこで,ティッシュで拭いてみると・・・

ティッシュがくっついてしまいました。

これは,静電気のしわざですね。

春とはいえまだ寒いこの季節。

静電気が発生しやすくなります。

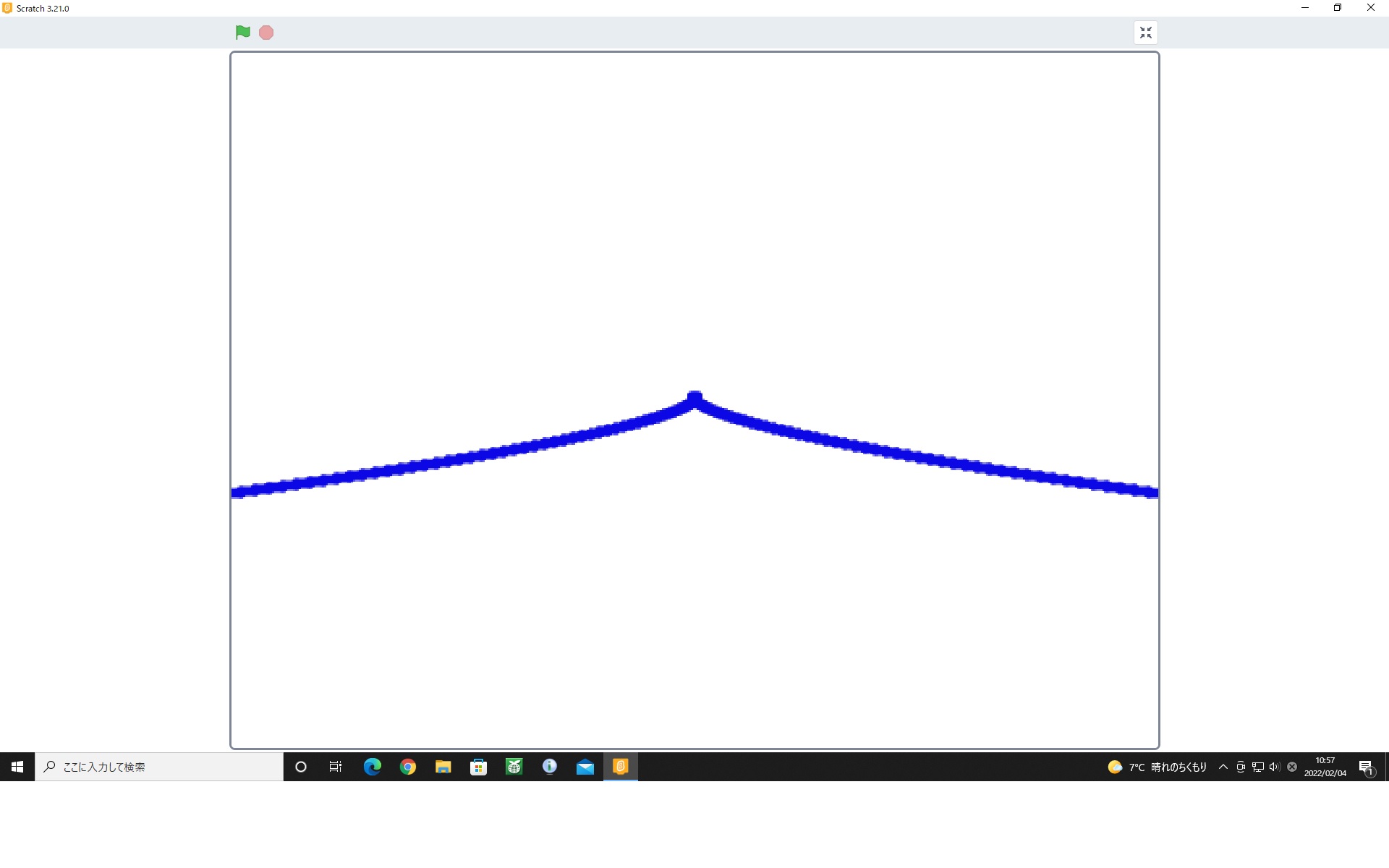

ということで,カウンターの塩ビ板には,案内物を静電気で貼りつけています。

※奥の柱に貼りつけているのは高2Reスタート講座の案内です。

■KEC高槻本校の合格体験談・総集編はこちら

■KEC高槻本校の公式サイトはこちら

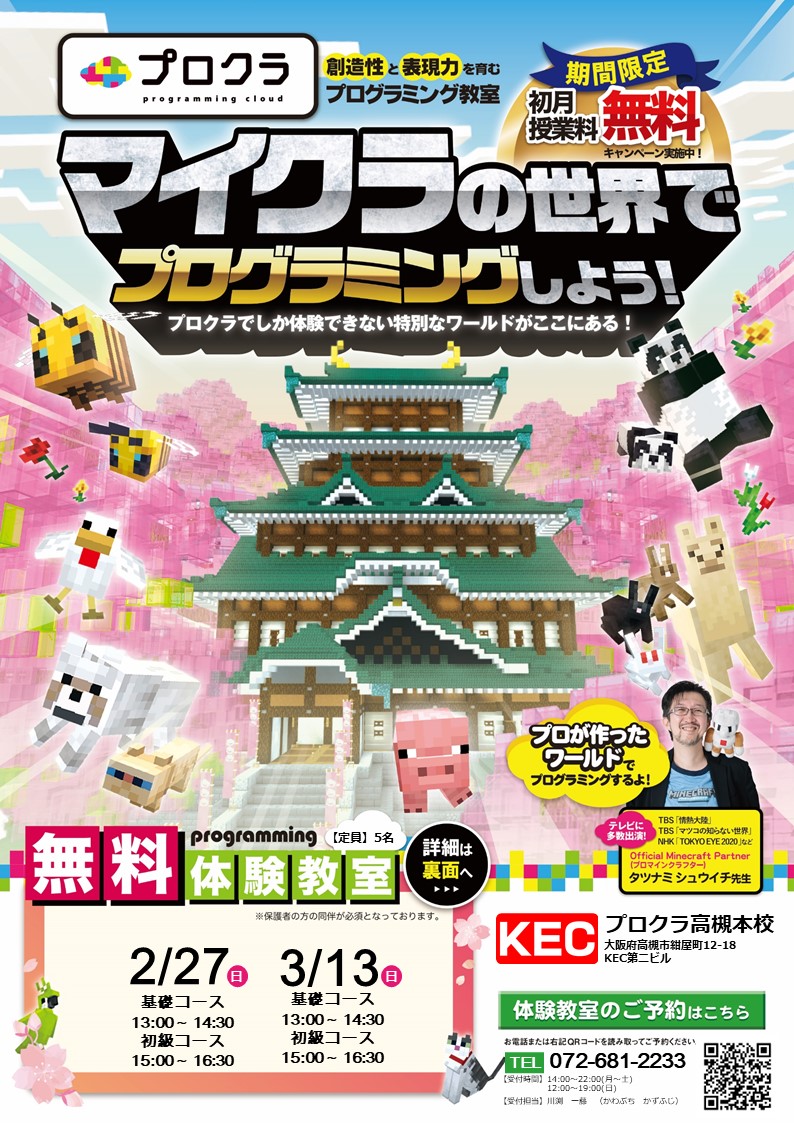

新中1スタートダッシュ講座3月開講クラス受講生募集中!