こんにちは。KECの塾・予備校部門,高槻本校の数学・理科担当の川渕です。

先日,2月15日のこと。

アシスタントとこんな会話をしました。

「先生,奥様からチョコレートを貰ったんですか?」

「貰ったで」

「やっぱりハート形ですか?」

「いや,ふつうの形やで」

個人的には,あまりハート形が好きではありません。

食い意地が張っている私としては,ハート型のあのへこんだ部分が苦手です。

へこんだ部分があると,なんとなく損をした気分になるのです。

そんなハート形のことが気になったので,3月14日を前にして調べてみました。

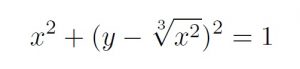

調べてみると,ハート形を表す式があるそうです。

という式で,海外では「The Love Formula」と呼ばれているとのこと。

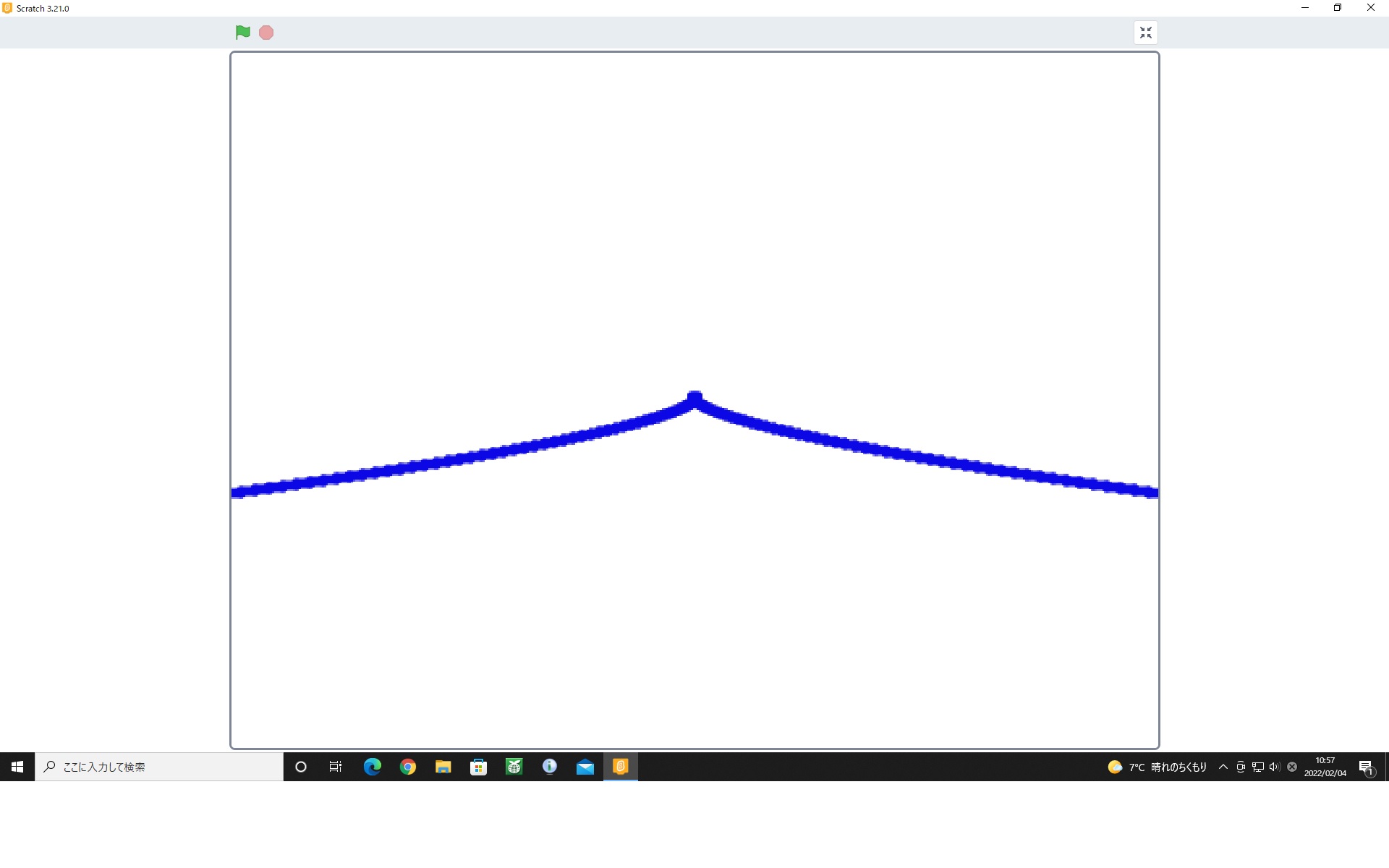

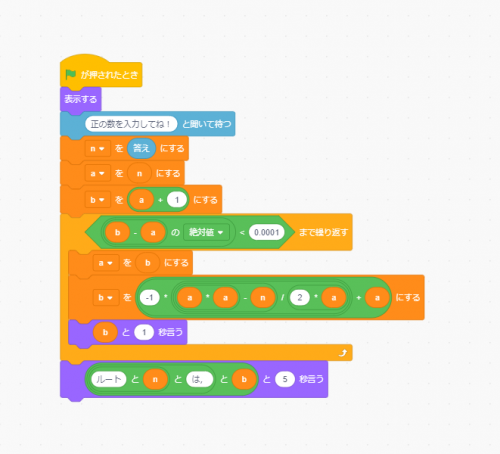

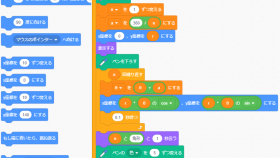

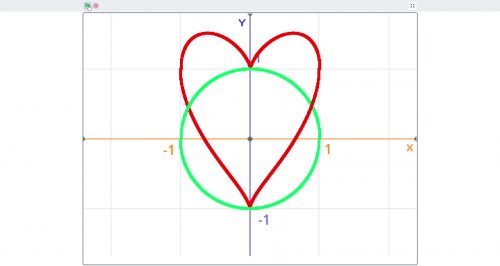

せっかくなので,恒例のスクラッチでコードを書いて描いてみました。

このハート形,面積について,面白い性質があります。

なんと,単位円と面積が同じです。

つまり,この式でできるハート形の面積は,半径1の円の面積と同じπになります。

ただ,ハート形の方が原点から遠い点を通過するので,例えば,四角形の箱に入れるとしたら,ハート形の方が大きい箱が必要になります。

Scratch 3.21.0

【面積についての補足】

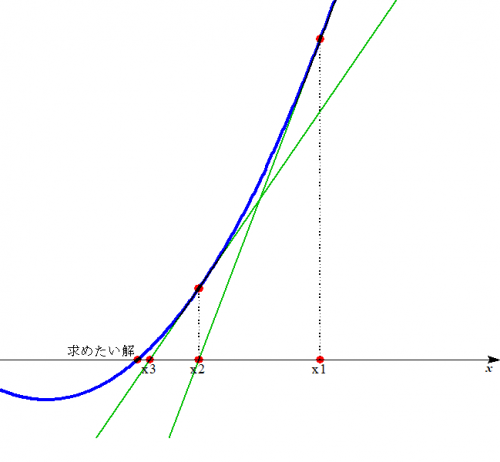

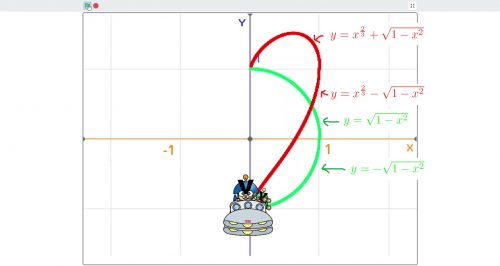

The Love Formulaの式をyについて解くと,ハート形の向かって右上(心臓でいうと左心房)の部分を表す式はy=x^(2/3)+√(1-x^2)…(1),右下(左心室)の部分はy=x^(2/3)-√(1-x^2)…(2)になります。

ハート形の右半分の面積を求めるためには上の式(1)から下の式(2)を引いてから積分しますが,この場合,(1)と(2)の差が2√(1-x^2)になります。

これは,円の面積を求めるときの式と同じなので,ハート形と円の面積は同じになることがわかります。

Scratch 3.21.0

ということで,ハート形はかさ張るわりには面積が大きくないことがわかりました。

ただ,本当にハート形のチョコレートを貰った時は,文句を言ってはいけません。

感謝の気持ちを忘れないことが,なにかと円満になる秘訣です。

■合格体験談・総集編はこちら

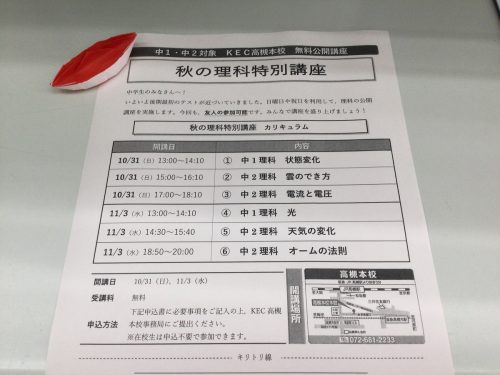

■KEC高槻本校公式サイトはこちら

■春期集中講座(小学生・中学生・高校生)受講生募集中!