こんにちは。KECの塾・予備校部門,高槻本校のお祭り担当の???です。

先日,動画をあげましたが,今回はその第2弾。

前回に引き続き,私のパワーをお見せします。

十円玉で空のビンにふたをします。

そのビンに私が手を添えると・・・

少しわかりにくいですが,お気づきになられましたでしょうか。

十円玉が,2回,動いています。

これは,私の念力で動いた・・・

のではなくて,ビンの中の空気が手で温められ膨張した結果,十円玉が動いたのでした。

「空気は温度が高くなると膨張する」ことを実感できる,定番の実験ですね。

※実験をするときは,「ビンを冷やし」「十円玉を水で濡らして」おくと良いです。

この実験,ある意味,われわれ塾講師の仕事を表しているかもしれません。

私たちがそっと手を添えることで,塾生の皆さんが成長し殻を破ることができる,そんな様子を表している気がします。

KEC生の皆さんが成長できるよう,わたくし???も日々努力しています。

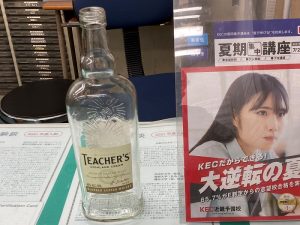

そういえば,今回の動画,なにが大変って,無色透明なビンを手に入れるのに苦労しました。

コンビニでビンの飲料を買おうとしたのですが,あまり売られていないものですね。

特に,無色透明に限定するとなかなか難しい…

やむを得ず,自宅で愛飲しているウイスキーの空きビンを利用することにしました。

空きビンとはいえ,酒ビンを塾・予備校に持ち込むのはどうかと思ったのですが・・・

銘柄が「TEACHER’S」だからぎりぎりセーフかな,と拡大解釈しています。