こんにちは。KECの塾・予備校部門,高槻本校の数学・理科担当の川渕です。

先日,私立高校入試が終わったばかりですが,KECでは,公立高校入試対策を実施中!

各校での対策はもちろん,エリアごと集まる公立入試対策授業もあります。

旧第1学区(高槻市,茨木市,吹田市,豊中市,摂津市,島本町など)のKEC生は,茨木本校に集まりみんなで志望校目指して頑張っています。

私も茨木本校に出張して,理科の対策授業を担当しています。

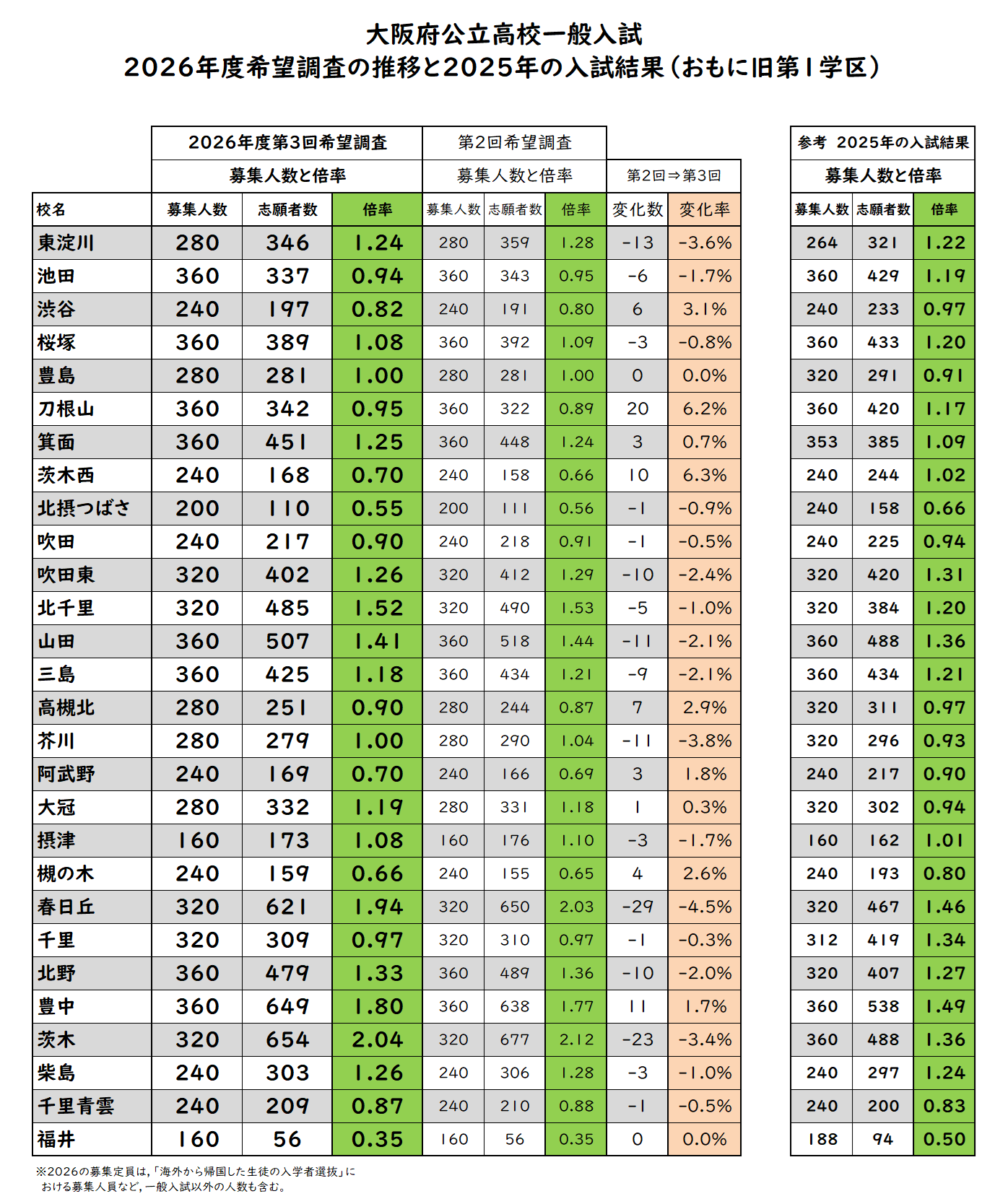

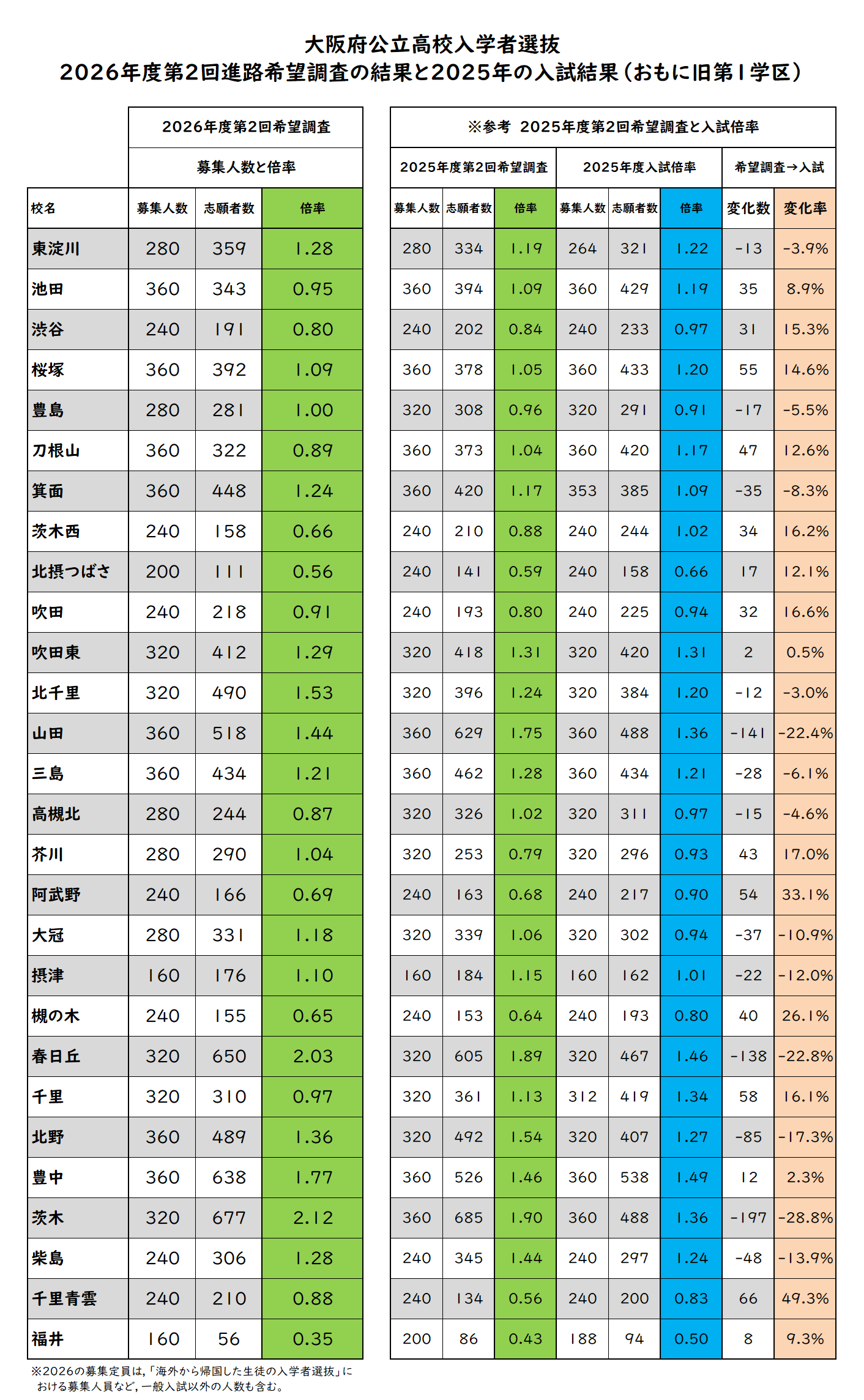

さて,先日,大阪府のサイトで第3回希望調査の結果が発表になっていました。

そこで,前回(第2回)の結果からの推移とともにまとめました。

第3回→第2回の順にならべて記載しています。

大阪の他の地域と比べ,公立人気が高い旧第1学区。

前回から多少の変動はありますが,あいかわらず特定の高校に人気が集まっていますね。

そんな,人気のある公立高校に進学するためには,早めの対策が必要です。

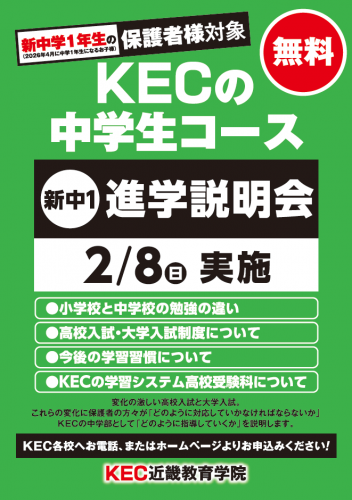

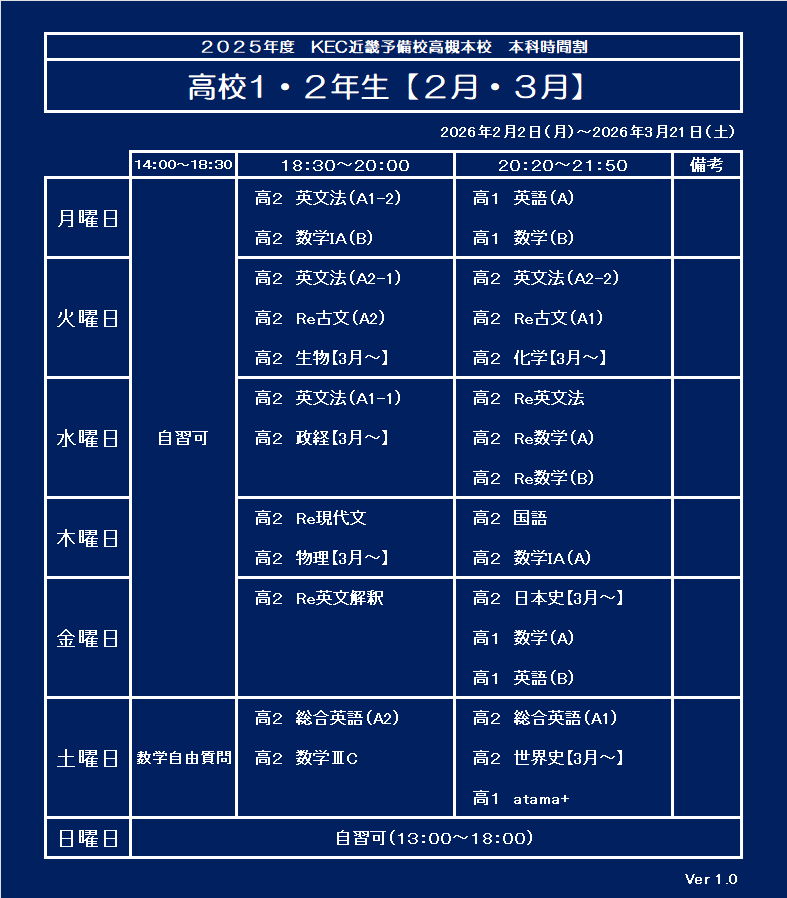

ということで,KECでは,「新中1スタートダッシュ講座」を開講しています。

現小学6年生向けに,英語と数学の先取りをする講座で,3月開講クラスもあります。

ぜひ,この機会に受講をご検討ください。

*********************************

■合格体験談・総集編はこちら

■KEC高槻本校公式サイトはこちら

■各種イベントのお申し込みはこちら

■アシスタントブログの総集編はこちら

■動画をふくむブログの総集編はこちら

■プリントをふくむブログの総集編はこちら